Методика поверки «Измеритель L, C, R цифровой Е7-8» (2.724.014ТО)

г.

i

\

V

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.724.007 ТО

Альбом 1

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Осмотр внутреннего и внешнего состояния монтажа и узлов прибора производится после истечения гарантийного срока один раз в два года. Проверяется крепление узлов, состояние паек, контактов, качество работы переключателей, удаляется пыль и коррозия. Зачищенные места покрываются смазкой (например, ЦИАТИМ-201).

Порядок проведения профилактических работ:

снимите с прибора верхнюю и нижнюю крышки и струей сжатого воздуха удалите пыль;

освободите от крепления и выньте печатные платы; промойте спиртом контакты

печатных плат (промывку

производить мягкой кистью);

закройте крышки прибора.

ПРИБОРА

Настоящий раздел устанавливает методы и средства поверки измерителя L, С, R цифрового Е7-8.

Межповерочный интервал прибора Е7-8 устанавливается в соответствии с требованиями раздела 3 ГОСТ 8.002-71.

Рекомендуемый интервал поверки 1 раз в

-

14.1. Операции и средства поверки

-

14.1.1. При проведении поверки долнсны операции и применяться средства поверки, табл. 20.

поставьте платы на место и

14. ПОВЕРКА

12 месяцев.

производиться указанные в

Таблица 20

|

ПЗ н ж Стек о. с; Ж оГ OJ о. S о S го и X о. е |

Наименование операций, производимых при поверке |

Поверяемые отметки |

Допускаемые значения погрешностей или предельные значения определяемых параметров |

Средства поверки | |

|

образцовые |

вспомогательные | ||||

|

14.3.1 |

Внешний осмотр | ||||

|

14.3.2 |

Опробование | ||||

|

14.3.3 |

Определение метрологических параметров: | ||||

|

определение погрешности рабочей частоты |

1000 Нг |

±10 Нг |

43-57 | ||

сз

Е-

Я

С О

О.

S я со и >2^0

S

о. Й со и £ ас

Наименование операций, производимых при поверке

Пове-

ряемые отметки

Допускаемые значения погрешностей или предельные значения определяемых параметров

Средства поверки

образцовые

вспомогательные

определение основных погрешностей измерения емкости, индуктивности, сопротивления, проводимости и тангенса угла потерь с кабелем соединительным № 2

В соответствии с табл. 23—25

В соответствии с

п. 2.7

Р596

Р597

Р361

определение основных . погрешностей величин с устройством при-соеди'нительным 3.669.014-01

емкость разомкнутых зажимов индуктивность замкнутых зажимов сопротивление замкнутых зажимов

1 pF, не более

I цЯ, не более

0,1 Й. не более

Поверяемый прибор

I

Примечания: 1. Вместо указанных в таблице образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002-71.

90

*»ч сч

а Я* а

'О а

К

ф о

2 ф >> я я ф 2 о а ф С1ч

2

я я tr ф г я о. с

я « CL ф n

я н ф о

Н Ф Си с_ о я

ю о о. о'

+1

14.2. Условия поверки и подготовка к ней

14.2.1. При проведении поверки должны соблюдаться еле дующие условия:

температура воздуха, К (°C) . .

относительная влажность воздуха, %

cr> LO cu

co CD Ю CI.

о С1, со

Он я с; я

03 со со CU

< со

Й s °?

Sj s' b.

S 5 w

атмосферное давление, kPa [тт Hg) . .

напряжение питающей сети, частота питающей сети, Hz содержание гармоник питающей сети, % •

14.2.2. Перед проведением поверки должны йены следующие подготовительные работы:

v.

293 ±5

(20 ±5);

65 ±15;

100 ±4 (750 ±30);, 220 ±4,4;

50 ±0,5; до 5.

быть выпол-

СЧ

-

4 \о

CCJ

Ь

W

(D -3 К я я со (Л а

s'

-

5 S н о S Оч ф н S S сх

ф я а Ф Ф а я я X ф {-«

ф 3 я я о я ф о

-I-со о о

+1

§ <Э +1

сч о о" o'

+1 +1

со о

+1

i S**

in

+1

+1

Ф

я

03 « о я ф

S я я X

n о <D

O.

О

к я я ф о. ф S <0 я

-

3

-

4 ф =t ф сх к

s a

Ф Л о с

' a ix> 1=; (Г>

CU

о н о

н ф то

я

н ф я ф

2 я о CU Е—

Ф

3 я о Я я то Си

ф

3 я о я fa

об я

Н

Ф

я я Е-о CU 3 я -о ф

я X а „ то Е- Ф ТО \о

я . я т}- Д Ф ч

«

3 a n s t-a a Ф Q.

»я я я ф

я я ь о _ о- о я ' о ф

н ф о

in

TO я

H о u. о я я к о Н Ф О С

»я о я о о, ’©’

я я

CU

f-

ф S г о

со

сч сч

е; \о

то н

2 Ф

я о о, о е-

я я ф CU

Си о \о я X

об

ь* и о а г а>

а

-

4 ф н я о, ф

-

5 с<)

S

' выполнить подготовительные* работы, указанные в разделе 10 настоящего описания;

тумблер ЗАПУСК установить в положение СЛЕДЯЩИЙ;

включить прибор и прогреть в течение 1 min.

14.3. Проведение поверки

-

14.3.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

отсутствие механических повреждений корпуса;

наличие и прочность крепления органов управления; наличие предохранителей*,!

чистота гнезд, разъемов и клемм; состояние измерительных кабелей, проводов; состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировок.

При наличии дефектов прибор подлежит забракованию и направлению в ремонт.

-

14.3.2. Опробование

Для опробования прибора в работе необходимо осуществить проверку на функционирование по п. 11.1 настоящего описания.

Прй обнаружении неисправности прибор подлежит забракованию и направлению в ремонт.

91

14.3.3. Определение метрологических параметров

а)' определение погрешности установки рабочей частоты прибора производится методом непосредственного измерения ее на гнезде 1 разъема КОНТРОЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ с помощью частотомера (и. 1, табл. 21).

Погрешность рабочей частоты прибора вычисляется по формуле

1иэм 1000 Hz д.

(21)

1000 Hz ‘00

где f„3M — измеренное значение частоты в Hz.

Погрешность установки рабочей частоты прибора должна быть не более ± 1 %. •

б) определение основных погрешностей измерения емкости, индуктивности, сопротивления, проводимости и тангенса угла потерь с кабелем соединительным № 2 производится путем измерения образцовых мер емкости, индуктивности и сопротивления, значения которых . приведены в табл. 22.

Погрешности аттестации мер емкости не должны превышать:

по емкости до 1 цЛ

О.ОЗ-Ь -^^ %.

где Сд — действительное значение емкости конденсатора в пикофарадах;

по тангенсу угла потерь ±1 • 10“Е

В качестве мер емкости могут быть использованы конденсаторы двухэлектродной и трехэлектродной конструкции (и. 2 табл. 21).

Погрешности аттестации мер индуктивности не должны превышать: где Ед — действительное значение йндуктивности меры в микрогенри (п. 3 табл. 21).

Погрешности аттестации мер сопротивления не должны * превышать ±0,03 %. Значение постоянной вр)емени меры 24 должно быть известно с погрешностью ±1-10“8 (п. 4 табл. 21).

В качестве мер 24—26 используются катушки сопротивления Р361 (п. 4 табл. 21) со значениями сопротивления 1 й, 10 Q, 100 й и 1000 й и параллельно включенными дополнительными резисторами, сопротивления которых приведены в табл. 22.

При этом значение сопротивления меры R рассчитывается по формуле

(22)

где Кд — действительное значение сопротивления меры,

Кдоп — значение сопротивления дополнительного резистора.

В качестве мер сопротивления 27—30 могут быть исполь-! зованы резцсторы МРХ (п. 7 табл. 21), измеренные на мосте 1 постоянного тока (п. 5 табл. 21) с погрешностью ±0,03 %.

Значения сопротивления дополнительных резисторов определяются по мосту постоянного тока (п. 6 табл. 21) с по

' грешностью:

( не более ±1 % Для мер 2—12, 14—17 и 24—26;

j не более ±0,1 % для меры 13.

Таблица 22

Условный номер меры

Значение меры, С, L или R

Дополнительный резистор

Вид

соединения

Тип дополнительного резистора

-

3

-

4

-

5

-

6

(0,9-1,1) pF

—

(10—15) pF

(15—30)

kQ.

(28—32) pF

(5-i5)

kQ

(95—99) pF

(1,5-3)

kQ

(101—120) pF

(1,5-3)

kQ

(280—320) pF

500 fi

последовательное

»

»

>

>

МЛТ-0,25

МЛТ-0,25

МЛТ-0,25

МЛТ-0,25

МЛТ-0,25

|

Условный номер меры |

Значение меры С, L или R |

Дополнитель ный резистор |

Вид соединения |

Тип дополнительного резистора |

|

7 |

(900-990) pF |

(150—300) fi |

Последовательное |

МЛТ-0,25 |

|

8 |

(1,01-1,1) nF |

(150—300) fi |

» |

МЛТ-0,25 |

|

9 |

(2,8—3,2). nF |

(130—150) fi |

> |

МЛТ-0,25 |

|

10 |

(9,0-9,9) nF |

(9—11) Mfi |

параллельное |

МЛТ-1 |

|

И |

(10,01—11) nF |

(9—11) Mfi |

> |

МЛТ-1 |

|

12 |

(28—32) nF |

(3-4) Alfi |

» |

МЛТ-0,5 |

|

13 |

(28—32) nF |

(5,7—6) kQ |

» |

МРХ |

|

14 |

190—^9) nF |

(1—2)' Mfi |

« » |

МЛТ-0,25 |

|

15 |

(100,1-110) nF |

(1^2) Affi |

» |

МЛТ-0,25 |

|

16 |

(280-320) nF |

(300—400) kQ. |

» |

МЛТ-0,25 |

|

17 |

(0,9—0,09) pF |

(100—200) kQ, |

* , |

МЛТ-0,25 |

|

18 |

(0,9—),)) pH |

— |

— |

— |

|

■ 19 |

(290—310) (17/ |

— |

— |

— |

|

20 |

(2,9—3,1) тЯ |

— |

— |

— |

|

21 |

(29—31) mH |

__ |

— |

— |

|

22 |

(290—310) m// |

— |

— | |

|

23 |

1 fi |

— |

— | |

|

24 |

(9,980—9,990) fi |

5,1 ±0,255) Afi |

параллельное |

МЛТ-0,25 |

|

25 |

(99,80—99,90) fi |

(51 ±2,55) ^fi' |

» |

МЛТ-0,25 |

|

26 |

(998,0-999,0) Й |

(510±25,55) ftfi |

» |

МЛТ-0,25 |

|

27 |

(11—12) ftQ |

— |

— |

МРХ-0,25х -10,05 % |

|

28 |

(80—90) kQ |

'— |

МРХ-0,25+ ±0,02 % | |

|

29 |

(110—120) |

— |

— |

м’рХ-0,25-1-±0,02 % |

|

30 |

(1,1—1,2) уИЙ |

— |

— |

МРХ-0,25+ ±0,02 % |

i

определение основных погрешностей

измерения поло-

в)

жительной и отрицательной емкости и тангенса угла потерь.

ч

Номера мер и параметры, подлежащие измерению, приведены в табл. 23.

Таблица 23

|

Номера мер |

Измеряемые параметры |

Режимы измерения |

|

1. 2, 4, 5. 7, 8, 10. 11, 13, 14, 15. 17 |

Положительная емкость, тангенс угла потерь |

с, tgo |

|

19—22 |

Отрицательная емкость, тангенс угла потерь |

— с, tgo |

Определение основной погрешности измерения положительной емкости производится в следующем порядке:

из табл. 22 по значению емкости конденсатора, подлежащего измерению, определяется сопротивление дополнительного резистора и вид его соединения с конденсатором.

Примечание. В случае измерения конденсатора трехэлектродной конструкции с последовательным резистором, полученное из табл. 22 значение сопротивления резистора должно быть уменьшено с 0+ раз, где C13 — действительное значение ем

кости вывода 1 образцового конденсатора па экран;

резистор присоединяют к конденсатору и - измеряют полученную цепь на приборе Е7-8. Если тангенс угла потерь образцового конденсатора не менее 6- 10“^, подключать дополнительный резистор не следует.

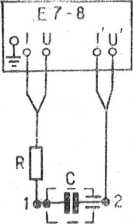

Схемы подключения цепи к прибору для конденсаторов двухэлектродной конструкции представлены на рис. 25 и трехэлектродной — на рис. 26;

основная погрешность измерения емкости подсчитывается по формуле

ДС=С„зм-Сд, (23)

где Сизм — измеренное прибором значение емкости образцового конденсатора.

Основная погрешность измерения тангенса угла потерь определяется по формуле

Atgd = tg8„3„ - tg8„,

(24)

95

где tg6„3M — измеренное прибором значение тангенса угла потерь,

tg8„ = + tgSpaeq,

где — действительное 'значение тангенса угла потерь образцового конденсатора,

tgdpacM = —---— для параллельного соединения резне-

^^дКпар

тора с конденсаторами обеих конструкций,

tg6pac4 = “СдКпосл — для последовательного соединения резистора с конденсатором двухэлектродной конструкции и tg6pac4 — ® R поел (Сд+С 1з) — для последовательного соединения резистора с конденсатором трехэлектродной конструкции.

Примечание. Если

следует измерить ка любом приборе, обеспечивающем трехзажимные измерения емкости с погрешностью не более ±1% (п. 9, табл. 21).

Определение основной погрешности измерения отрицатель-

• ной емкости производится в следующем порядке:

к гнезду 1 разъема КОНТРОЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ подключается частотомер (п. 1 табл. 21) в режиме измерения периода. Период колебаний измеряется с пятизначным отсчетом;

производятся измерения мер в соответствии с табл. 23; погрешность измерения отрицательной емкости тывается по формуле

А(-С) =-|С„з„|-С'д,

где I Сизм I — абсолютное значение отрицательной измеренное прибором;

С'д—действительное значение отрицательной рассчитываемое по формуле

25,3302 Т2 Ьд(1 . + T’tg%,)

где Т — измеренный период колебаний в миллисекундах; С'д — в микрофарадах.

Ед—в миллигенри.

Расчет С'д проводится с погрешностью до пятого знака. Пример расчета Д (—С) и C'g приведен в приложении 4.

значение емкости С13 неизвестно, его

рассчи-

емкости,

(26)

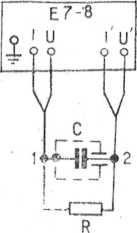

Рис. 25. Схема подключения двухэлектродных конденсаторов с резисторами

к прибору Е7-8

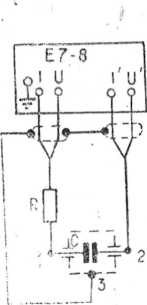

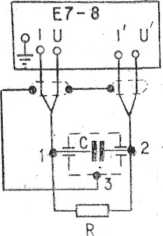

Рис. 26. Схема подключения

с резисторами

трехэлектродных конденсаторов к прибору

Е7-8

Погрешности измерений не должны емкости от 0,01 pF до 10 pF положительной

±[.1 • 10“^ (1 + 0,5 tg6) С„зм + 0,01

превышать:)

отрицательной

±[1 ■ 10-® (1 + tg6) С„з„ + 0,01 pf + 1 • 10-4 CJ; i отрицате.пы1ой и положительной емкости от 10 pF до| 100 pF

±[1 • 10-® (1-5 + tgS) С„зм + 1 • 10-4 CJ;

тангенса угла потерь положительной емкости

± (5 • 10“^ + 5 • 10“® tg6) до 10 цГ,

± (1 • 10~® + 5 • 10”^ tg6) свыше 10 pF;i ;

г) определение основных погрешностей измерений положительной и отрицательной индуктивности и тангенса угла потерь. Номера мер и параметры, подлежащие измерению, приведены в табл. 24.

Таблица 24

t

|

Номера мер |

Измеряемые параметры |

Режимы измерения |

|

18—22 |

Положительная индуктивность |

L. .tg5 |

|

3, 6, 9, 13, 16 |

Отрицательная индуктивность и тангенс угла потерь |

— L, tgo |

Основная погрешность измерения положительной индуктивности подсчитывается по формуле

AL = 1,„з„ — L,, (27)

где . L„3M — измеренное приборбм значение индуктивности.

Измерение отрицательной индуктивности производится в порядке, изложенном в п. 14.3.Зв, для отрицательной емкости при контроле периода колебаний генератора частотомером 43-57 на гнезде 1 разъема КОНТРОЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ.

Основная погрешность измерения отрицательной индуктивности рассчитывается по формуле ,

Д(-Ь) =|L„3m|-L\, (28)

где I Ьизм 1 — абсолютное значение отрицательной индуктив- * ности, измеренное прибором;

1/д — действительное значение отрицательной индуктивности, рассчитываемое по формуле

25,3302 Т2

(29)

Сд(Ц-Т2 ’

где Т — период колебаний в миллисекундах;

Е'д — в миллигенри;

Сд — в микрофарадах; tgSpacM — определяется по методике п. 14.3.Зв.

и рас-

Требования к погрешностям определения периода чета те же, что в п. 14.3.Зв.

потерь

Основная погрешность измерения тангенса угла определяется по формуле (24).

Погрешности измерения не должны превышать: положительной и отрицательной индуктивности ±[■1 • 10-® (1 + tg6) L„3M + 0,1 iiH+ 1 • 10-4 U]; тангенса угла потерь отрицательной индуктивности ±(1 • 10“® -Тб - 10"® tg6);

I-

д) определение основных погрешностей измерения сопротивления и проводимости.

Номера мер и параметры, подлежащие измерению, приведены в табл. 25.

Таблица 25

|

Номера мер |

Измеряемые параметры |

Режимы измерения |

|

23 |

Сопротивление |

±L. R |

|

25—30 |

Сопротивление, проводимость |

±L, R; +С, G |

|

24 |

Сопротивление и положительная или отрицательная индуктивность; проводимость и положительная или отрицательная емкость |

±L, R; ±C, Q |

- Основные погрешности измерения сопротивления и проводимости рассчитываются соответственно по формулам:

AR = Rh3m — Кд1 (30)

I <!

AG=G„3„ — Од, (31)

где R„3M и Оизм —измеренные прибором значения сопротивления и проводимости;

(32)

ll

Погрешности измерения не должны превышать: сопротивления

(1+tgcp) r„3m + 1-10-“ RJ:

■ проводимости

±[1 • 10-^ (1 -Ь tgcp) -ы . 10"* GJ и измеренное значение реактивной составляющей меры 24 должно быть не более:

±0,012 pF при измерениях проводимости и

±1,2 р// при измерении сопротивления;

е) определение основных погрешностей измерения величин с устройством присоединительным 3.669.014-01 произво- ' дится в следующем порядке: i

к прибору подключается устройство присоединительное, зажимы которого расстоянии;

переключатель

РУЧНОЙ;

переключатели

боты С, G;

установлены на минимально

ЗАПУСК устанавливается в

прибора устанавливаются в

нажимается педаль устройства чальная емкость, значение которой 1,0 pF;

зажимы устройства замыкаются пластиной шириной порядка 1 ст;

ВОЗМОЖНОМ j

положение

режим pa

и измеряется его на-не должно превышать

медной или латунной

переключатели прибора переводятся в режим работы L, R и G, R; •

нажимается педаль устройства и измеряются его последовательное сопротивление и индуктивность, значения которых не должны превышать 0,1 й и 1,0 цН соответственно.

-

14.4. Оформление результатов поверки

-

14.4.1. Положительные результаты поверки оформляются путем:

клеймения прибора в предусмотренных для этого местах и записи результатов поверки в формуляр или выдачи свидетельства о ведомственной поверке;

выдачи свидетельства о государственной поверке в случае государственной поверки.

■i

li;

Результаты измерений заносятся в протокол, форма которого соответствует табл. 10 раздела «Периодическая поверка основных нормативно-технических характеристик» формуляра 2/724.007 ФО.

-

14.4.2. Прибор, имеющий отрицательные результаты поверки, в обращение не допускается. В этом случае выдается справка о его непригодности к применению с записью в ней параметров, по которым прибор не соответствует техническим условиям.

15. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-

15.1. Прибор при хранении должен размещаться на стеллажах на уровне 1,5 т от пола и не ближе 2 яг от дверей, вентиляционных отверстий, отопительных устройств в рабочем положении в следующих условиях: ;

-

1) в отапливаемых хранилищах при температуре окружающей среды от 278 до 313 К (от 5 до плюс 40 °C) и относительной влажности до 80 % при температуре 298 К (25 °C) и ниже без конденсации влаги. Срок хранения 5 лет;

-

2) в неотапливаемых хранилищах при температуре окружающей среды от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 °C) и относительной влажности до 98 % при температуре 298 К (25 °C) и ниже без конденсации влаги. Срок хранения 3 года.

Приборы, поступающие на склад потребителя, могут храниться в укладочном ящике не более 12 месяцев.

-

15.2. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

-

15.3. Прибор перед закладкой на длительное хранение (на срок более 2,5 лех) должен быть законсервирован. При этом:

I

/