Руководство по эксплуатации «ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ ВЫСОКОЧАСТоТНЫЕ Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-82, Г4-83» (Код не указан!)

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ

Г4-78, Г4-79, Г4-80,

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ Г4-81, Г4-82, Г4-83

I

и

4

7

I

J

Ч»

I

r

Y

к

и

' ,1’*'

^•k- , ' '.1 f

II.. '1

- i

■'if

(1

1.

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

9.

СОДЕРЖАНИЕ

10.

11.

12.

-

13.

-

14.

Описание и инструкция по эксплуатаций.........

-

1.1. Назначение...................

Технические данные . . . . •............

Ко-мплектность............■ . . . . • . .

Устройство и работа прибора и его составных частей

-

4.1. Приихип действия................

-

4.2. Описание работы электрической схемы......

-

4.3. Конструкции ........• •........

Марккропаине и пломбирование .....•.....

Общие указания по эксплуатации

Указание мер безопасности . . . * . •........

Подготовка к работе......... . .........

Порядок работы . ■ . ......•.....•

9.1- Подготовка к проведению измерений .

-

9.2. Проведение измерений . . •...........

Характерные неисправности и методы их устранения Техническое обслуживание..............

-

11.1. Перечень контрольно-профилактических работ . .

11,2- Меры безопасности при ремонте '........

-

11.3. Порядок разборки прибора...........

-

11.4. Показания необходимости проведения ремонтных

работ........■................

-

11.6. Регулировка генератора после смены клистрона .

-

11.7. Указание по замене термоэлектрического преобразователя

Поверка прибора .......•...........

-

12.2.

-

12.3.

-

12.4.

-

12.5.

Правила хранения .

, Транспортирование ... 1 .......

-

14.1. Тара, упаковка и маркировка тары

-

14.2. Условии транспортирования . . . Паспорт

-

15.1. Технические данные .......

-

15.2. Свидетельство о приемке.....

Операцпи и средства поверки ■....... Условия поверки н подготовка к ней , . . . Проведение поверки ............ Определение метрологических параметров . . Оормление результатов поверки......•

Продолжение табл. 18

Наименование

Обозначение

10. Кабель соединительный . калиброванный (имеет номер, соответствующий номеру прибора)

И.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

4,851.005

Кабель соединительный

Кабель соединительный

Шнур соединительный

Переход

Переход

Переход

Переход

Переход

Переход

Перёход

Переход

|

коаксиальный |

Э2-13 |

|

коаксиальный |

92-14 |

|

коаксиальный |

Э2-18 |

|

коаксиальный |

Э2-29 |

|

коаксиальный |

Э2-31 |

|

коаксиальный |

Э2-32 |

|

коаксиальный |

92-33 |

|

коаксиальный |

92-34 |

4.853.264

4.851.018

4.860.159

2.754.548

2.754.549

2.754.553

2.754.564

2.754.566

2.754.567

2'754.568

2.754.569

22. водный

Переход

коаксиально-волно-

2.754.020

23. Переход

водный

коаксиально-волно-

|

Ко.1 и честно |

3 « - S J S S < Я С. |

Примечание | |||||

|

Г.4-78 |

Г4-79 |

Г4-80 |

Г4-81 |

Г4-82 |

Г4-83 | ||

|

1 |

1 |

6 ' | |||||

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

8 | |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 | ||

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

9 | |

|

2 |

2 |

2 |

— |

2 |

— |

16 | |

|

— |

— |

— |

2 |

— |

17 | ||

|

2 |

2 |

— |

— |

—- |

— |

18 | |

|

— |

— |

— |

2 |

— |

— |

19 | |

|

— |

— |

— |

— |

— |

2 |

20 | |

|

— |

— |

— |

2 |

— |

2 |

21 | |

|

— |

— |

— |

— |

2 |

— |

22 | |

|

— |

— |

2 |

2 |

2 |

— |

23 | |

|

— |

— |

— |

— |

— |

1 2 |

1 | |

|

— |

— |

— |

- |

2 |

-2 1’ |

веж nte. М | |

2.754.021

о

|

Наименование |

Обозначение |

Количество |

m в О S и ев1 S S я о- |

Примечание- | |||||

|

Г4-78 |

Г4-79 |

Г4-80 |

Г4-81 |

Г4-82 |

Г4-83 | ||||

|

24. Трансформатор согласования 75/50 Ом |

2.755.051 |

2 |

2 >'1 |

2 |

— |

— |

— |

3 | |

|

25? Клистрон К-351 |

3.320.001 |

1 |

' 1. |

1 |

— |

— |

— |

26 |

С паспортом- |

|

26. Клистрон К-352 |

3.320.004 |

— |

— |

— |

1 |

1 |

— |

26 |

в |

|

27. Клистрон К-162 (К-154) |

3.320.053 |

— |

— |

— |

— |

— |

1 |

26 |

и |

|

28. Вставка плавкая ВП2Б-1В 1А 250 В |

0.481.005 |

10 |

10 |

I) |

___ |

1 24 | |||

|

29. Вставка плавкая .ВП2Б-1В 2А 250 В |

0.481 005 |

— |

_ |

10 |

1 10 |

10 |

10 |

24 | |

|

30. Вставка плавкая ВП1-1-0,25А 250 В |

0.480.003 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

10 |

25 1 | |

|

31. Прокладка |

8.680.340 |

2 |

2 |

2 |

— |

— |

— |

12 | |

|

32. Прокладка |

8.680.341 |

-2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

13 | |

|

33. Прокладка |

8.680.097 |

— |

— |

— |

2 |

2 |

2 |

11 | |

|

34. Прокладка |

, 8.680.691 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

14 | |

|

35. Прокладка |

8.680.785 |

— |

- |

— |

— |

— |

2 |

15 | |

|

36. График |

8.820.162 |

1 |

— |

— |

— |

— |

— |

— | |

|

37. Техническое описание, ин струкция по эксплуатации и паспорт |

3.260.043 ПС |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

— | |

-

7.6. При работе с прибором в режиме синхронизации внешни! высокостабильным сигналом необходимо пользоваться специале ным двухпроводным кабелем, придаваемым к прибору, так ка' потенциал контактов разъема УПР. НАПРЯЖ. составляет окол

nnn D гт„ -------ПОПОМ положении-ueucKJitUHdicjin iiiJVAc-'*Mn -----

900 B. При этом сначала подключается кабель 4.853.241, включает .„i.yojKiio установить нуль индикатора мощности ручкой установки

РЯ ПРЖИХЛ Ч ЛА я ЯЯТРТИ ТгТГПТАиоо'ГЛст /Z144.W J J

ся режим ЧМ, а затем включается сеть.

-

7.7. Генератор является источником опасного для здоровь СВЧ излучения, поэтому неиспользуемые выходы высокочастотно мощности должны быть заглушены, ручки регулировки мощност должны находиться в положении минимальной мощности.

При небольших, перерывах в работе переключатель режимо , работ необходимо устанавливать в положение и*, что соответ ствует срыву генерации клистрона (с учетом п. 9.2.6),

-

7.8. ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПРИБОРЕ И ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -Ь4О°С РАДИАТОР БЛОКА ПИТАНИЯ НАТРЕ БАЕТСЯ ДО +60°С, ЧТО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ В ВИДУ ПРЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА.

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

-

-

8.1. Вынуть из упаковки прибор и необходимые принадлеж ностп.

-

8.2. Установить прибор на рабочее место.

’8,3. Соединить корпус генератора с корпусами тех приборов к которым будет подключаться генератор.

-

8.4, Установить тумблер включения сети в нижнее положение переключатель пределов индикатора мощности — в положенщ «—40 дБ».

-

8.5, Подключить прибор к сети с помощью шнура питания,

-

8.6, Убедиться, что температура, влажность, давление воздуха соответствуют рабочим условиям, а напряжение сети в пределах 198—242 В.

находитси

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

установить нагрузить

-

9.1.1. Перед включением .прибора рекомеидуется аттенюатор в положение 40 с1В, неиспользуемый выход на согласованную нагрузку или закрыть заглушкой, при этом ручка установки выхода должна быть выведена,.

-

9.1.2. Включить вилку питания в сеть, а тумблер СЕТЬ ВКЛ. переключить в верхнее положение. При этом должна загореться сигнальная лампочка.

32

9.1.3. Прогреть прибор не менее 10 минут.

Признаки нормальной работы прибора после прогрева:

а) в положении переключателя рода работ Л или If ив попом положении-переключателя пределов измерения^ мощности

пуля;

б) в режиме ИГ в положении переключателя пределов измерения мощности минус 40 dB и при подаче сигнала с разъема ВЫХОД (в положении аттенюатора минус 40 dB) на вхРд индикатора мощности по его шкале индицируется мощность во всем диапазоне '1IICTOT. при- этом необходимо обращать внимание на тщательное подключение калиброванного кабеля к разъему ВЫХОД;

в) в режиме JTJ индицируемая мощность должна уменьшаться примерно вдвое во всем диапазоне частот.

9.1.4. Подключить кабель, придаваемый к прибору, ко иходу индикатора мощности и к разъему ВЫХОД маркированным копним. Прогреть прибор в течение 30 минут. Включить импульсный режим работы нажатием кнопки U кнопочного переключателя (при этом генерация отсутствует) и ручкой установюг нуля (»0<) установить стрелку индикаторного прибора, на крайнюю левую риску (нуль индикатора), при этом переключатель пределов измерения мощности поставить в положение мииус 40 dB,

Проверить калибровку индикатора мощности. При этом «пере-к.'початель пределов измерения .мощности поставить в положение КАЛИБР, В случае необходимости установить стрелку индикатора 11,1 о dB потенциометром КАЛИБР. Переключатель пределов измерения мощности поставить в положение минус 40 dB. Затем установив по шкале (—dB) величину ослабления 40 дБ, включить генератор нажатием кнопки НГ кнопочного переключателя. Довести ручкой установки ослаблений показание индикатора мощности до о dB.

Полученное значение по шкале —dB соответствует 40 дБ относительно" 1 Вт; отличие показаний шкалы от 40 дБ — ошибка аттенюатора, и она должна учитываться с соответствующим знаком при отсчете величины ослабления.

В указанном выше порядке может быть проведена установка уровня мощности и "ДЛЯ значения 1 мВт (при этом переключатель КОНТРОЛЬ «МОЩНОСТИ dB поставить в положение —30 dB). Однако использовать уровень 1 мВт в качестве опорного нецелесообразно из-за нелинейности аттенюатора при малых ослаблениях.

С помощью внутреннего индикатора мондаости путе,м соединения высокочастотным кабелем разъема ВЫХОД mWI со входом индикатора мощности можно проводить установку уровня мощности, снимаемой и с некалиброванного выхода. При этом переключатель пределов измерения мощности необходимо поставить в положение, соответствующее уровню измеряемой мощности.

33

КОНТРОЛЬ мощности dE

9.2. Проведение измерений

и интервале мощностей, ни дм Величина мощности, подавае нс должна превышать номинал;

1\ПН I роль MioltC I |||111|111'|1|11>('Я iiiipyi'Mi'ix НН'IHK.Iюром MoHiiioni мой НН вход НН IHKHIOpH МОЩНОСИ IHIsJI.'IM

ПРИ 11(»ДАЧ1 И.А ГНЕЗДО

34

I

М()Щ11()( I И Г.ОЛ1 Г. Н.П мВт термоэлектрический Г1РЕ< ОЬРЛЗОВЛП .11. ВЫХОДИТ из СТРОЯ!

OicHcT уровня контролируемой мощности проводится путе-V a.'iiсбрацчсского суммирования показаний стрелочного индикаторг прибора п неличпны мощности, соответствующей положению пере: ключатсля пределов измерения мощности.

Пр 11 м р р Переключатель пределов измерения мощности установлен в поло; женин минус 40 dB. Стрелка индикаторного прибора стоит па риске +2 г1В Уропень контролируемой мощности в этом случае составляет минус 38 дБ отпо. снтсльно 1 Вт.

-

9.1.5. Прибор соединяется с другими видами оборудования посредством кабелей, придаваемых к прибору.

-

9.2.1. Установить ручкой, связанной со шкалой MHz, требуе-^мую частоту.

-

9.2.2. Переключатель рода работ установить в положение U пли Д нажатием соответствующей кнопки.

-

9.2.3. Соединить гнездо ВЫХОД со входом индикатора мощности при помощи ВЧ кабеля. Маркированный конец кабеля должен быть присоединен к гнезду ВЫХОД.

-

9.2.4. Переключатель пределов измерения мощности поставить в положение минус 40 dB. Установить нуль шкалы индикаторного прибора ручкой установки нуля. Затем ручку переключателя пределов измерения установить в положение КАЛИБР, и, вращалось потенциометра КАЛИБР., установить стрелку прибора на риску о dB. Снова установить ручку переключателя пределов изме-1 рения мощности в положение минус 40 dB.

-

9.2.5. Установить переключатель рода работ в положение НГ1 нажатием соответствующей кнопки.

-

9.2.6. Ручкой, связанной со шкалой (—dB), установить стрелку микроамперметра на риску 0 dB, что соответствует уровню 100 мкВт, заметить показание счетчика ослабления, приняв его за опорное значение (начало отсчета).

Некоторые приборы из-за специфики генераторной системы «клистрон — коаксиальный резонатор» могут иметь скачок мощности в полосе не более 0,2% от рабочей частоты и паразитный епг-нал в паузе между импульсами частотой 1,5 Трав . При наличии указаняы.х выше явлений сведения о них указываются в паспорте на прибор.

(1)

Паразитный сигнал возникает только в режиме импульсной модуляции и определяется по экрану осциллографа или по индикатору мощности (в режиме внешней импульсной модуляции без подачи модулирующего импульса с предварительной установкой нуля индикатора мощности при отключенном высокочастотном кабеле) как наличие мощности в паузе между импульсами. Паразитный сигнал не сказывается при работе генератора с устройствами, имеющими избирательные или стробирующие системы (приемники, измерительные линии, установки для калибровки аттенюаторов и т. п,), так как частота паразитного сигнала выше рабочей частоты не менее чем на 2000 МГц. В случае, когда невозможно провести измерение в режиме НГ, а паразитный сигнал в паузе при импульсной работе влияет на результаты измерения, в пораженном участке необходимо применять фильтр нижних частот. Калибровать опорный уровень мощности в этом случае необходимо с навинченным на кабель фильтром.

Установку нуля и калибровку индикатора мощности по п. 9.2.4 в пораженно.м участке проводить при установке шкалы аттенюатора в положение —60 дБ или при установке частоты выше или ниже пораженного участка.

Фильтры низкой частоты должны иметь следующие характеристики: частота среза должна находиться в пределах от Граб-до 1,5 {раб KciU- не более 2,0; волновое сопротивление 50 Ом; затухание на частоте 1,5 Граб . не менее 30 дБ.

-

9.2.7. Ручкой, связанной со шкалой (—dB), установить требуемое ослабление аттенюатора по счетчиж ослаблений. Показание шкалы аттенюатора, необходимое для^ получения требуемого уровня сигнала, определяется по формуле (I);

где А — требуемый уровень мощности, дБ;

Ашк— показание шкалы аттенюатора, дБ;

А„ — начальное показание шкалы аттенюатора, соответствующее уровню 100 мкВт;

ДАп— поправка к показанию аттенюатора , в дБ, указанная в паспорте.

Пример. Требуется получить сигнал с уровнем мощности минус 83 дБ. Допустим, что начальное показаьше шкалы аттенюатора минус 37,8 дБ. а поправка к показанию аттенюатора при уровнях мощности 80—90 дБ равна минус 0,3 дБ. В этом случае аттенюатор следует установить в положение 81,1 дБ.

Ашк = 83 - (40-37,8) - (-0,3) = 81,1

Примечание. Поправка к показанию аттенюатора снимается на крайних частотах диапазона. При работе иа промежуточной частоте величина поправки может быть получена путем апроксимацни заданных значений.

В случае несоответствия погрешности требования п. 2.11 по-|6рать положение потенциометра R36 таким образом, чтобы на ином крае диапазона погрешность была положительной (отрица-

установки опорноп

превыН

прев

компа

Измерение следует проводить омметром с напряжением на измс ряемом сопротивлении 200 Ом не более 1,5 В. j

-

11.7.7. После того, как стрелка прибора установлена на нГдрупом отрицат^ной (положительной).

vfустанавливают в положен^ ; проведения ремонтных работ делается отметка в ПАС-

КАЛИБР. Н1 ручкой калибровки определяют возможность устаноя,,,,1±'д^'''''^ л -/

кй стрелки йш^оамперметЬа на риску 0 дБ. *|И>РТЕ на прибор (п, 15.4).

Если стрелка не устанавливается на риску 0 дБ, то неисправе! j2. ПОВЕРКА ПРИБОРА

генератор калибровочного напряжения, переключатель пределсЛ измерений, фильтрующие элементы Тр1; С1; С2; С26 платы УП ИЛИ'имеются обрывы, замыкания проводящих дорожек платы УП а также «холодные пайки»,

-

11.7.8, Если стрелка устанавливается в переключатель устанавливают в положение КОНТРОЛЬ МОЩНОСТИ подают"мощность соответствующей середине диапазона.

Для обеспечения требуемой погрешности уровня (п. 2.11) необходимо убедиться, что;

1Ст и гнезда КОНТРОЛЬ МОЩНОСТИ не превышает 1,5;

КстП источника калиброванной СВЧ мощности не шает 1,2;

погрешность установки мощности 100 мкВт не шает ±5%.

В качестве источников мощности следует использовать раторы падающей мощности типа Я2М-21, Я2М-22, Я2М-23. 1

I В случае отсутствия компараторов11^1спользуется вентиль ил1Я

1* аттенюатор, навинчиваемые на калиброванный кабель, если обесв 1 _ печивается КстН на выходе навинченного вентиля (аттенюатора) нм данной частоте не более 1,2. W

Уровень мощности 100 мкВт устанавливается по измерители» мощности M3-5I (МЗ-22А с преобразователями,, аттестованным с погрешностью не более 3,5% и имеющих КстП не более 1,2), I

1 L7.9. После подачи мощности 100 мкВт ручкой КАЛИБРШ устанавливают'Стрелку "Микроамперметра на 0 дБ'. Не отсоединяя компаратор (вентиль, аттенюатор!), выключают источник СВЧ сиг1 нала, а переключатель переводят в положение КАЛИБР. ,Потен! циометром R36 (плата УПТ) устанавливают стрелку микроампер^ метра на риску 0 дБ. |

Если стрелка не устанавливается на 0 дБ, то необходимо rioJ добрать положение перемычки, соединяющей отводы вторичном обмотки трансформатора Тр2, и, в крайнем случае, подобратЛ резистор R28 в пределах 200—240 Ом. ’

-

11.7.10. Дважды повторить операции п. 1.7.9.

-

11.7.11. Проделать операции п. 1.7.9 на нижней и верхней частотах диапазона.

-

11.7.12. Определить соответствие прибора п. 2.11 по методике

п. 12.4.4.

ГГастоящпй раздел составлен в соответствии с требованиями 'ОСТ 8.322—78 «Генераторы сигналов измерительные. Методы средства поверки в диапазоне частот 0,03—17,44 ГГц» н уста-положение о дБ, т1 шливает 'методы и средства поверки генераторов . высокочастот-—40', а на разъеЛ|,|х Г4-78ч-Г4-83, Периодичность поверки 1 раз в 12 месяцев.

100 мкВт частотоЯ

указанные вТабл поверки должны проводиться операции и применяться средства поверки,

12.3.2

12.4.1

Определение основной погрешности установки частоты сигнала

, Крайние жуточные пазона

и три проме-частоты диЗ'

±0,5%

12.4.2

12.4.3

12.4.4

Г|

неста-

Определение бильности частоты сигнала

Определение максимального уровня и пределов регулировки уровня сигнала на выходе

I,

Определение погрешности установки опорного уровня сигнала

Нижняя

пазона

Во всем

частота дна-

диапазоне

Крайние частоты диа

пазона

Крайние частоты

Согласно табл. 2

Не менее 3 мВт

Пределы регулировки не менее 50 дБ

±0.8 дБ для приборов Г4-78-^Г4-82,

±1,2 дБ для прибора Г4-83

43-54 или 43-38 с блоками

Я34-43, Я34-42, Я34-87

МЗ-51 или МЗ-22А с преобразователями М5-30,

I М5-31, М5-32 или В7-28 с преобра-

I

12.4.6

12'.4'.7

12.4.8*

|

Определение погрешности установки ослаб' лення на калиброванном выходе (разъем ВЫХОД) |

Крайаяе частоты |

Согласно пй. S.EZ; i.>3 » |

ИЛИ Д1-14, ДК1-5 с расширенным диапазоном частот |

|

Определение параметров генератора пр'и° работе в режиме внешней импульсной модуляции импульсами «меандр» |

Крайние частоты диапазона |

4астота следования (1000±100) Гц | |

|

Определение параметров генератора при работе в режиме внешней импульсной модуляция |

Крайние к средняя частоты диапазона Длительность импульсов 0,5; 1,0; 2,0; 200 икс |

Согласно п. 2.19 | |

|

Определение коэффициента Стоячей волны по напряжению KctU выхода генератора с кабелем |

Крайние л средняя частоты диапазона |

1,75 для приборов Г4-78^Г4-80, 2,0 для приборов Г4-81-ьГ4-83 1 | |

|

Определение нестабильности уровня сигнала |

Крайние частоты диапазона |

±0.1 дБ |

■ |

43-54 или 43-38 с блоками Я34-42,

Я34-43

МЗ-51. или МЗ-21А

ДК1-5 или ДК1-12 с расширенным

. диапазоном или

Д1-14, Д1-9, генераторы '

Г4-78-ГГ4-83

Переходы Э2-15 '’(Э2-29); Э2-115/2

Г4-78--Г4-63 согласно типу испытуемого прибора

С1-65А; Г5-54 или Г5-64, Г5-50: УЗ-29 с детектор’ ной головкой; 43-38 или 43-54

С1-65А; Г5-54 ила Г5-64, Г5-50

Детекторная головка от УЗ-29 с нагрузкой 1 50—300 Ом

Измерительные линии Р1-2 или Р1-17; Р1-3 или Р1-34 с В8-6 или В8-7

Детекторная головка специальная или из комплекта УЗ-7А, стенд СПИМ-1 и Ф116/1 или Ф136

|

Таблица 23 | |||||

|

Номера пунктов раздела поверки |

На'именоваиие поверочных операций |

Поверяемые отметки |

Допускаемые значения погрешностей или предельные значения определяемых параметров |

Средства поверки | |

|

образцовые |

вспомогательные | ||||

12.3.1

Ч-1

Внешний осмотр

Опробование

Примечания: >

12.4.9 поверяются только после ремонта.

-

1. Параметры генератора по пп. 12.4.2; 12.4.3; 12.4.8;

-

2. Вместо указанных в таблице образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие ана

логичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью. - ,

-

3. Образцовые (вспомогательные) средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки 2 в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.

сл ю

|

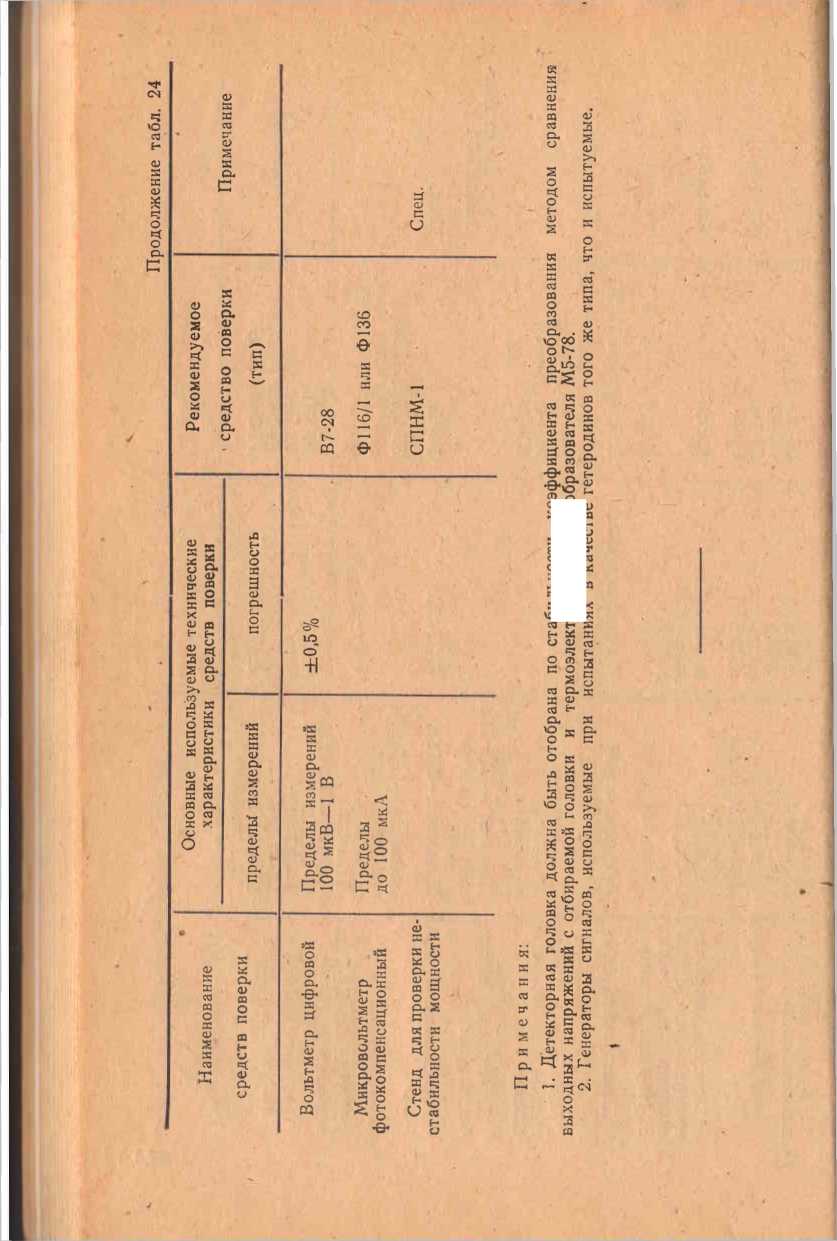

Наименование средств поверки |

Основные используемые технические характеристики средств поверки |

Рекомендуемое средство поверки (тип) |

Примечание | |

|

пределы измерений |

погрешность | |||

|

Установка для поверки |

Диапа.зон 1—10,5 ГГц, |

±(0,1—0,7) дБ |

ДК1-12 или ДК1-5 | |

|

аттенюаторов |

пределы 0—100 дБ |

С расширенным диапа- | ||

|

относительно 10-® Вт |

зоном частот, Д1-9 или Д1-14 | |||

|

Осциллограф |

0,1 мкс, полоса 0—10 МГц |

±5% Г |

С1-65А | |

|

Генератор импульсов |

Диапазон частот |

Г5-50 или Г5-64 | ||

|

до 20 кГц, диапазон длительно- |

или Г5-54 | |||

|

стой до 500 мкс | ||||

|

Усилитель широкопо- |

Диапазон частот |

УЗ-29 | ||

|

лоспый |

до 1 кГц | |||

|

Ваттметр поглощаемой |

Пределы до 0,2 мВт |

*1,6%, |

МЗ-22А или МЗ-51 |

Спецотбор |

|

МОЩНОСТИ |

±3,5%, | |||

|

Измеритель поглощае- |

К„и<1,2% | |||

|

1—10,5 ГГц, |

±19% |

МЗ-21А | ||

|

МОЙ мощности |

пределы до 10.мВт | |||

|

Термисторный преоб- |

Диапазон 1—3 ГГц |

KctU<1,2 |

М5-30 |

Спецотбор |

|

разователь |

±3,5%, | |||

|

3—6 ГГц |

KctU<1,2 ±3,5% |

М5-31 |

Спецотбор | |

|

..... |

. К™ Llxtl .9 . - | |||

I

12.1.2. При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в табл. 24.

Генератор сигналов высокочастотный

Диапазон

1.16-^-10,5 ГГц ■

8,51—12,6 ГГц

12,6—16,61 ГГц

16,65—25,86 ГГц.

Г4-78-^Г4-83

Г4-109

Г4-108

Г4-90

' Термоэлектри ч е с к и й преобразователь с коаксиальным пере ходом Э2Д15/4 или без него

Диапазон

1-10,5 ГГц

М5-78

Спецотбор

Детекторная

головка

Диапазон частот

1—10,5 ГГц-

Постоянная времени

3-10-8 с

Из комплекта УЗ-29

4астотомер сальный со блоками

универ-сменными

Диапазон частот

1—4,5 ГГц,

4—10,5- ГГц

43-54 или 43-38,

Я34-42, Я34-43,

Я34-87

Детекторная без нагрузки

головка

Диапазон 1—10,5 ГГц

Спец, лекта

или из комп-

УЗ-7А '

Коаксиальные переходы

Диапазон 1—3 ГГц,

KctUcI.I

Э2-15,

Спец.

диапазон 1—-10,5 ГГц

Э2-115/2, Э2-29

Измерители КстП панорамные

или

измерительные линии

Диапазон ,

1,16—2,14 ГГц,

2—4 ГГц,

4—10,5 ГГц;

0,5—3 ГГц, 2,5—10,5 ГГц

Р2-52/3,

Р2-53/1.

Р2-54/4;

Р1-2 или Р1-17, РЬЗ или Р1-34

|

СП О |

О О) |

I.>l <u |

|

iiS |

ex n | |

|

c |

H о | |

|

S |

о |

<u |

|

f- |

p* | |

|

O |

о | |

|

О |

X | |

|

X |

о |

0 |

|

x |

<u | |

|

cr | ||

|

s |

s |

X |

|

xo |

o,« | |

|

cQ |

b |

s |

-

12.2.1. При проведении операций поверки должны соблюдать-

-

I II нормальные условия по ГОСТ 2226 L—76;

-

— температура окружающей среды {293±5) К (20±5) “С;

-

— относительная'влаичность воздуха (65±15) %;

-

— атмосферное давление (100±4) кПа, (750±30) мм рт. ст.;

-

— напряжение сети (220±4,4) В;

-

— частота напряжения сети (50±-0,5) Гц.

-

12.2.2. Прибор, представленный на поверку, должен бытьуком-11.1ектован техническим описанием с инструкцией по эксплуатации

-

II паспортом, и ЗИП.

-

12.2.3. Г1еред проведением операций поверки необходимо выполнить" подготовительные работы, оговоренные в разделах 6, 7, 8 и;хнического описания.

12.3-1. Внешний осмотр.

При внешнем, осмотре необходимо проверить:

-

— сохранность пломб;

-

— комплектность согласно табл. 18;

-

— отсутствие видимых механических повреждений, влияющих на точность показаний прибора;

-

— наличие и прочность крепления органов уиррвлеиия,* плавность вращения ручек органов настройки, наличие вставок плавких н т.п.;

-

— чистоту гнезд, соединителей и клемм.

Приборы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

-

12.3.2, Опробован не прибора проводят согласно раздел ам (1.1.1; 9.1.2; 9.1.3, При обнаружении дефектов прибор бракуют.

-

12,4.1. Определение основной погрешности установки частоты но шкале прибора. Погрешность установки частоты по шкале испытуемого прибора (гг. 2.3) определяется с помощью частотомера 43-54 (43-38) с блоком' ЯЗЧ-42 пли ЯЗЧ-43 (соответственно диапа-:(ону прибора) на крайних н 3 промежуточных частотах. Частотомер подключается к основному выходу прибора. Уровень мощности устанавливается равным 37—40 дБ. Для обеспечения нормальной работы частотомера уровень мощности можно увеличивать на 3—А дБ. Каждую частоту измеряют дважды: при подходе к значению измеряемой частоты со стороны больших и меньших ее значений.

Погрешность установки частоты (6, ) в процентах вычйс

ляется по формуле (6).i:

^ИЭМ

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если |цибор соответствует требованиям п. 2.10.

12.4.4. Определение погрешности установки опорного уровня мощности (п. 2.11) проводится на крайних частотах диапазона испытуемого прибора согласно схеме, рис. 19.

(6)

Рис. 19.

СхЬма структурная определения погрешности устаиовкгГ опорного значения мощности.

11 uDc Л L ' “ проверяемый генератор; 2 — переход Э2-15 или Э2-29 (в случае ис-с соотвётст7ующи1^^блоУ"''''‘'-’08аш^^^ преобразователя) или Э2-115/2 в е.р^чае использова-

ком при мощности калиброванного выхода, равной 37—40 дБ знаЦ""” приемного термозлектрвческого преобразователя: 3 — преобразователь при< попит ггг^лттл ,гл.,. -----------мный термйсториый .45-30 (с трансформатором согласования 75/50 Ом), М5-31

.лсктричекжяй М5-78; 4 — ваттметр'поглощаемой мощности МЗ-22А (в случае пользования термиеторного «преобразователя) или вольтметр В7-28 (в сл>'чае

где f ном- — номинальное значение частоты, отсчитываемое шкале прибора;

nd

^изм- — значение частоты, измеренное частотомером.

Результаты пр'оверм считаются удовлетворительными, еслЯ прибор удовлетворяет требованиям п. 2.3.

Г‘ “

чению. После установки частоты прибор прогревается в течений ■ -

времени, указанного в табл. 2, соответственно типу испытуемог!"-"» (в зависимости от диапазона) или преобразователь^приемнмн термо-

генератора. После минимального времени прогрева (если указанм'

нгиользоввлня термоэлектрического преобразователя).

ПримечаН’Ие. Вместо ваттметра МЗ-22А с преобразователями М5-30. П. З2.допускается исподьзовать ваттметр МЗ-51.

Определение основной погрешности проводится в следующем порядке.

д На конце калиброванного кабеля по встроенному индикатору (7) (Я .мощности устанавливается опорный уровень —40 дБ (100 мкВт), ijn Затем высокочастотный кабель через коаксиальный переход под-(Я соединяется к термоэлектрическому или термисторному преобразо-1 ( |рателю. Величина погрешности установки опорного уровня мош-1 пости в случае применения приемного термоэлектрического преоб-частоту и посл( разователя подсчитывается по формуле (8):

два значения') проводятся измерения частоты 'Через каждые 5 Mir® нут. Выбирается произвольно 15-минутный интервал времени и вы! бираются 2 значения измеренной частоты при наибольшей их раш ности. Соответственные измерения проводят ц-для второго зиачснщ! времени. ;

Нестабильность частоты определяется по формуле (7):

fl—G f ' *уст

где fl и fa-—частоты, выбранные за 15-мкнутный интервал времени

f уст - — значение установленной частоты, '

Далее прибор перестраивается н'а другую

5 минут проводят измерение неста би,льности. ‘

Результаты измерений считаются удовлетворительными, еслг прибор соответствует требованиям п. 2.4.

12.4.3. Мощность с дополнительного разъема ВЫХОД mWI (п. 2.10) проверяется прибором М3-21А или МЗ-5] во всем диапазоне частот испытуемого прибора. Калиброванный*[аттенюатор должен быть в положении 60 дБ. Измерение мощности проводится на конце кабеля, придаваемого к прибору с использованием коаксиального перехода Э2-29. Пределы регулировки мощности измеряются прибором ДК1-12 (Д1-9, Д1-14, ДК1-5) на крайних частотах диапазона при изменении выходной мощности- от максимального до минимального значений и определяется непосредственно по шкале калиброванного аттенюатора прибора ДК1-12 (ДК1-5<

Д1-9.Д1-14).

(8^

sp=ioig----

где

Е — величина термо ЭДС, измеренная на выходе преобразователя; .

К-пр-свч ■ — коэффициент преобразования на СВЧ. Если преобразователь аттестован по коэффициенту преобразования на низкой частоте (Кир.) и коэффициенту эффективности (Кэ),тоКпр. СВЧ подсчитывается по формуле (9):

Кпр.свч=К„р-К,. (9)

Р ном- — нормированный уровень мощности 100 мкВт.

сч

п

ширенным диапазоном частот или Д1-9, Д1-14 при 'оелаблени!' до 130 дБ). Измерения проводят на крайних частотах диапазо! при подходе к устинавливлемому значению ослабления по чно» аттенюатора со стороны .больших « меньших ослаблений.

Приборы подключают согласно методик на нспо.ль.зуем>1, установку. А

С помощью встроенного индикатора мощности на конце кабе устанавливается уровень — мощности —40 дБ (100 мкВт), Зал чается начальное показание шкалы аттенюатора. Дальнейш ослабление сигнала проводится относительно замеченного показ

тор в положение (ближайшее к начальному), при котором показ ние его шкалы кратно единицам дБ.

Погрешность ослабления аттенюатора (ДА) в дБ подсчип вается по '

формуле (11):

ДА==А„ом4-ДАп—А„зм, (11)

-

— ослабление аттенюатора относительно начально! >^окочасготныи уровня;

-

— измеренное ослабление;

— поправка к показанию аттенюатора, взятая со свой знаком из паспорта на прибор.

Погрешность на участке 30—40 дБ проверяется относителы уровня 100 мкВт.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными.

измеренная погрешность не превышает требований 2.12; 2.13.

12.4.6. Проверка прибора в режиме внутренней и внешней м.

дуляцйй импульсами типа «меандр» (и. 2.18) проводится на любе

В случае применения термисторного преобразоват.е.пя диапазона при положении аттенюатора, обеспечивающем

чина погрешности подсчитывается по формуле (10): В обходимый размер изображения.

• Р -К Л При внутренней модуляции переключатель рода работ, должен

‘5P = lUlg———(1Л(ходиться в положении JU. Форма импульсов «меанДр» опреде-Мнется по экрану осциллографа. Частота следования продетекти-мощность, отсчитываемая по шкале ваттмев’Ваниых импульсов определяется частотомером 43-38 или 43-54 М3-22; Bic.’ie усиления импульсов усилителем УЗ-29.

Кэ — коэффициент эффективности термисторного преобрая Возможность внешней импульсной модуляции !1мпульсами вателя; Цмсандр» с частотой иовторени.ч 1000 Гц 'проверяется"по’методике

Р - нормированный уровень мощности 100 мкВт. ■ приборе Г5-50 или Г5-54 (Г5-64) устанавливается час-

П р и м е ч а II и е. Если измерения проводятся на частотах, на " следования импульсов 1000 Гц при длительности 500 МКС.

преобразователь не аттестован, то коэффициент преобразования находят метоД.шлптуда моду.11прующего ИМПульса устанавливается ПО ОСЦНЛ-линейной интерполяции. «чрафу. На экране осциллографа наблюдаются продетектирован-

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, импульсы.

погрешность установки опорной мощности не превышает значеня Результаты испытаний считаются уДовлетворительнгл-ми, если указанных в таблице 7. ■ц'тота повторения импульсов находится в пределах 900—1100 Гц

12.4.5. Основная погрешность установки ослабления аттен1в«симметрия импульсов типа «меандр» не более 1,1 (при внут-тор'а (2.12; 2.13) проверяется‘установкой ДК1-12 (ДК1-5 с ранней модуляции) и наблюдаются импульсы типа «меаидр» при и'шней модуляции.

12.4.7. Проверка прибора в режиме внешней амплитудно-им-льсной модуляции (п. 2.19) проводится подачей иа разьем ВНЕШ. ОД. импульсов положительной и отрицательной Полярности дли-|.ид1остью от 0.1 до 200 мкс с генератора Г5-50 или Г5-54 {Г5-64) [мплитуда .модулирующих импульсов и соответствие- н.х требоза II1M п. 2.19 определяется с помощью осциллографа.

Определение параметров импульсов и искажений проводится оуальным методом с помощью осциллографа C1-65A п детек-ння. Для удобства измерений допускается устанавливать аттенга 'рной головки, нагруженной на сопротивление порядка 50—300 О.м оетоянная времени т<3-10~® с) при положении аттенюатора

40 дБ.Измерения проводят в следующей последов'атсльности I средней и крайпих частотах диапазона.

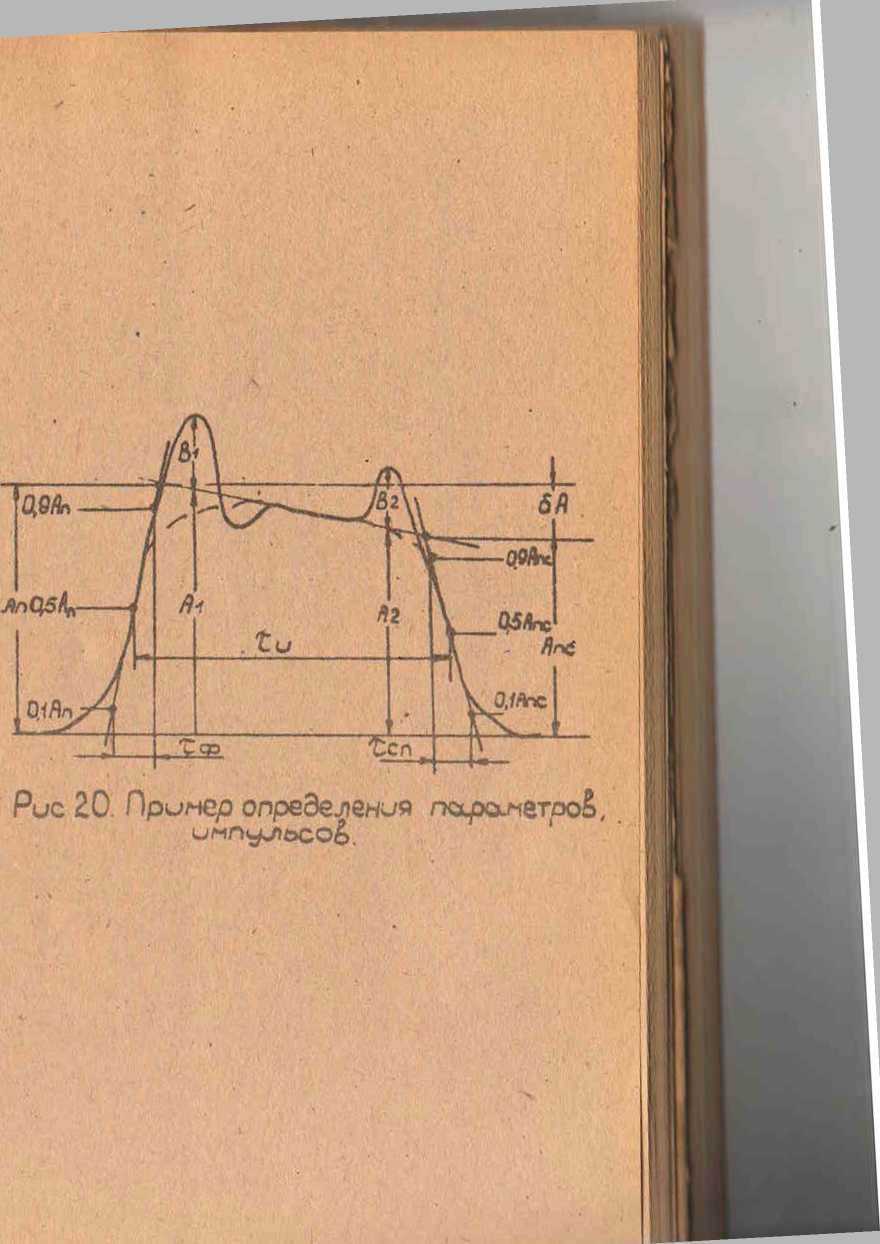

На экране осциллографа C1-65A регулировкой длительности шульса с генератора Г5-50 или Г5-54 (Г5-64) устанавливается импульс необходимой длительности. Опреде-■"гся амплитуда в точке пере_сечеш1я плоской части вершины 'шнией фронта (у\п) и в точке-пересечения продолжения плоской сти вершины с линией среза (Апс), если плоская часть импульса ПИНО выражена, то длительность модуляции импульса увелпчн-ют. За линию фронта (среза) принимается касательная, прохо-ыая через точку наибольшей крутизны фронта (среза). Под 1'ской частью вершины импульса понимается наибольшая по ес!||||тельностн часть ее, близкая к прямой и имеющая наименьший ■клон к ЛИНИН развертки, см. рис. 20.

i Определяется длительность импульса (ие менее чем при 3 зча-liiiiflx длительности импульса) на уровне 0.5 амплитуд Ап н Апс.

59

гле А

Определяется длительность фронта и среза в 'точках пересечеи линий уровня 0,1 и 0,9 амплитуд Ап (Апс) и линией фронта (сред при длительностях импульса, равных,, 4тп,1п. Определяется Et3 чина выброса на вершине импульса по формуле (12) в npoifl тах, при длительности ВЧ импульса 2 мкс:

Вт=-^-1(Ю.

(12)

Лщ — амплитуда импульса в точке “Действия выброса;

Вт ~ максимальная амплитуда выброса, отсчитываемая : плнтуды Am,

Неравномерность вершины импульсов (idA) в процентах оп деляется по формуле (13) при максимальной длительности i пульса: ;

8А=2-?"^^-1ОО Ап 4 Ап^

(13)

Выбросы (провалы) при определении неравномерности не 5^1 тываются.

Определяется отличие длительности» высокочастотного импу са от модулирующего в следующей последовательности. На экр) осциллографа регулировкой длительности импульса с генерат) Г5-50 (Г5-64), Г5-54 устанав.пиваетсл высокочастотный импЙ длительностью 0,5 мкс. Отличие длительности высскочастотщ импульса от модулиру)ощего (Д) в микросекунда.х с учетом правки определяется по формуле (14):

(1Я

~ (‘'■мЧ'АХп) "д,

где — длительность модулирующего импульса, определяей! по экрану осциллографа;

Тц —длительность высокочастотного импульса;

Дт п — поправка к длительности ВЧ импульса в мкс, из паспорта на прибор со своим знаком.

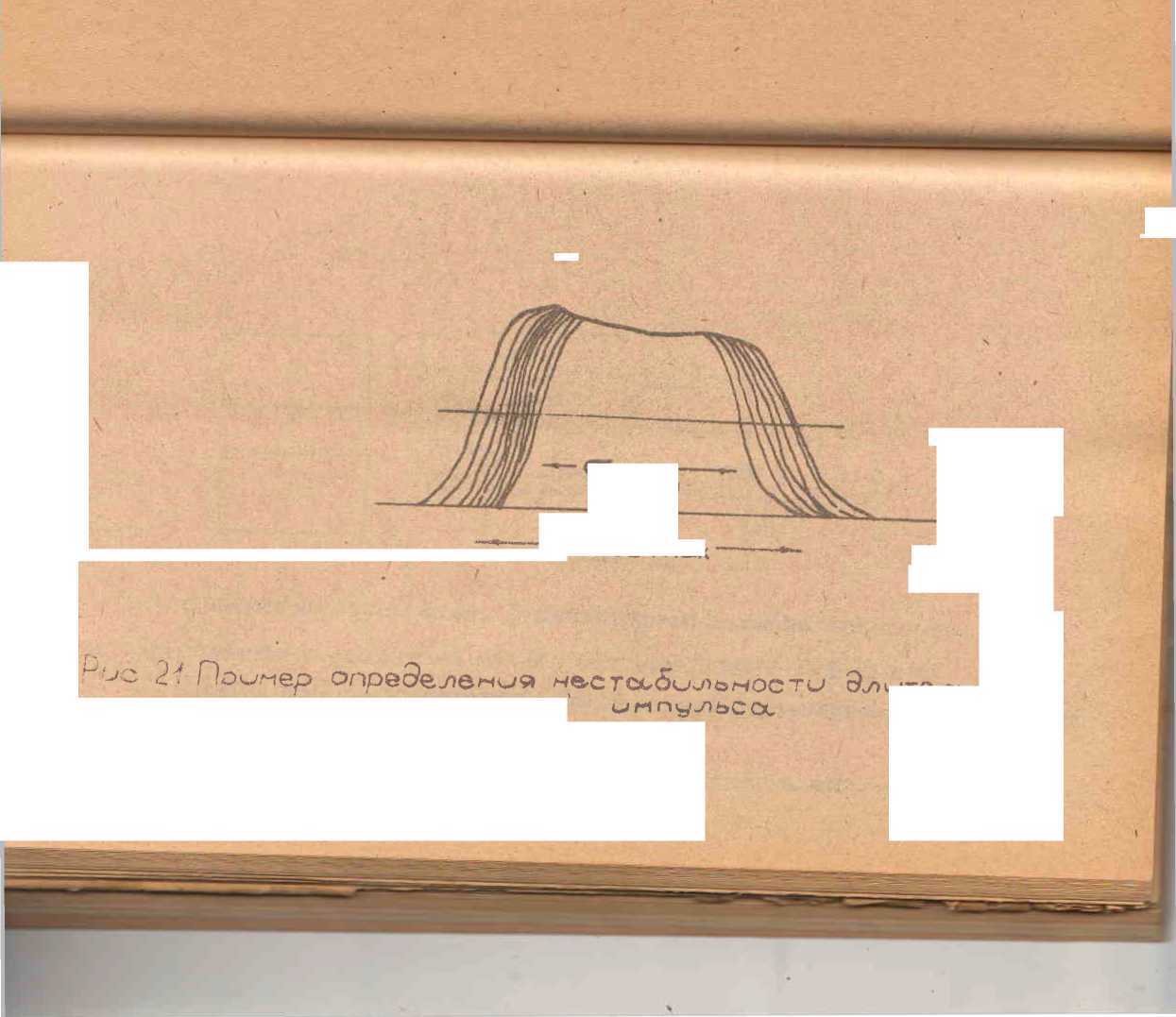

Определяется нестабильность длительности импульса (J согласно рис. 21 по формуле (15) в мкс при длительности ВЧ| пульса 0,5 мкс:

"^и max mint

Тц mu и Хц — максимальная и минимальная длительна импульсов, определяемые -на участках н бо.-ьшей плотности, \ ,

-

12.4.8. Коэффициент стоячей волны ЛЬ напряжению (п. Я определяется с помощью панорамных измерителей KctU P2-q Р2-53/1, Р2-54/4 или измерительных линий Р1-2, Р1-3 {Р1-341 РГ,-на крайних частотах ■диапазона проверяемого генератора и ча| тах кратных 250 МГц (до 3 ГГц) и 500 МГц (после 3 ГГц). '

(17)

( Калиброванный кабель одним концом подсоединяется к разъему ВЫХОД генератора, другим к измерителю KctU при выключенном приборе и положении шкалы аттенюатора —40 дБ.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если тмпчнна KctU не превышает требований п. 2.16.

-

12.4.9. Проверку нестабильности опорного уровня мощности проводят по схеме, рис. 22.

Определяют полярность источника Е. Для этого микроамперметр 4 установить на наименьшую чувствительность, подать на де-(екторную головку мощность Ю”®—10~’ Вт и заметить направление отклонения стрелки.

Выключают генератор н включают тумблер К. Стрелка микроамперметра должна отклониться в противоположную сторону. 1;сли стрелка отклоняется в ту же сторону, что и при подаче сигнала, то меняют полярность включения источника Е.

Далее генератор включают, аттенюатором прибора и резисторами RI, R2 устанавливают нулевое показание микроамперметра. Затем устанавливают такой номинал шкалы, чтобы отклонению стрелки на всю шкалу соответствовало изменение мощности на 9,2—0,4 дБ. После этого резисторами R1, R2 устанавливают стрелку микроамперметра на середину шк^лы. После времени уставов-.тения 'рабочего режима непрерывно отмечают показания прибора А и гс-чение любого 15-минутного интервала времени.

Величину нестабильности выходной мощности (бР) в дБ. вычисляют по формуле (17):

ЗР= а(п, —п,).

где 111 — максимальное показание прибора 4;

112 — минимальное показание прибора 4;

7.— коэффициент пропорциональности.

Коэффициент а определяется с помощью внутреннего ннешпего аттенюатора.

Изменяя величину ослабления на дБ, фиксируют изменение показания Ап прибора 4. Величину р выбирают из максимально возможного отклонения стрелки прибора 4, при этом, для получения правильного значения величины р необходимо исключить механический люфт системы.

Величина а вычисляется по формуле (18);

а.—

Р

i

Аналогично проводят проверку нестабильности после перестройки на другую частоту и выдержке прибора в течение 5 минут.

1

11ри.измерении обратить внимание на жесткость креплени! детекторной головки и соединительных кабелей.

I'

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, есл . проверяемый прибор соответствует требованиям п. 2.15.

12.5. Оформление результатов поверки-

12.5.1. Результаты поверки заносятся в протоколы, форма к( торых приведена в ПРИЛОЖЕНИИ.

-

12.5.2. Результаты поверки оформляются путем записи ил! отметки результатов поверки в порядке, установленно.м метрологи ческой службой, осуществляющей поверку.

-

12.5.3. Приборы, не прошедшие поверку или имеющие отрица

тельные результаты поверки, запрещаются к выпуску в обращени! и применению. - '

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ-

13.1, хранение прибора, поступающего на склад предприятия потребителя, должно производиться в капитальных отапливаемы] помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С и относительной-влажности до 80%'Яри температуре 25°С;

• допускается кратковременное (до 12 месяцев) хранение прибора в капитальных неотапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус* 40°С до -(-30°С (относительная влажность до 95% при нормальной температуре). В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, вызывающих коррозию. ♦ '

■ При длительном хранении на складах прибор каждые 12 месяцев должен выниматься из упаковки-и просушиваться при температуре Ч-20^С-ь Ч-30°С и относительной влажности воздуха не более 65%. Время сушки не менее 2 суток.

Срок длительного хранения прибора в капитальных отапливаемых помещениях 5 лет, в капитальных неотапливаемых помеше-■ НИЯХ — 1 год.

-

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Конструкция тарных ящиков по ГОСТ 2991—76 или ГОСТ 5959—80. Для предохранения от попадания влаги и пыли в тарный ящик применена водонепроницаемая бумага.

В качестве амортизационного .материала использованы пенополистироловые плиты, гофрированный картон w пенополиуретан морозостойкий.

Эксплуатационная документация, завернутая в оберточную бумагу, помещена вместе с прибором в укладочный яшик. (При упа-

кивке прибора без укладочного ящика эксплуатационная документация, завернутая в бумагу, помещается в тарный ящик). При наличии! большого' объема документации допускается помещать ее II поливинилхлоридных .чехлах в тарный ящик.

На укладочных ящиках нанесена йаркпровка типа и номера' прибора, даты выпуска.

Маркировка тары по ГОСТ 14192—77.

Тарный ящик пломбируется на торцевых стенках.

14.2. Условия транспортированияТранспортирование прибора потребителю можег осуществ-.1ягься всеми видами транспорта и при температуре от минус 50°С 10 плюс 60°С (транспортирование приборов морским видом трап,-’ спорта допускается при условии герметизации его упаковки; аиня-11110ННЫМ транспортом — в герметизированных отсеках). Не допускается кантовка прибора.

Прибор может транспортироваться автомобильным траиспор-юм на расстояние до 1000 км по шоссейны.м дорогам со скоростью GO км/ч, по грунтовым дорогам со скоростью 30ч-40 км/ч с обеспечением защиты от атмосферных осадков и пыли.

При погрузке и выгрузке руководствоваться требованиями мянинуляционных знаков, указанных на таре.

При повторной упаковке приборов, имеющих табельные средства (укладочные ящики), свободное пространство между стенками укладочных ящиков и тарного, выполненного согласно п. 14.1, '|,1Г1олннть до урдотнения амортизирующим материалом: пенополистироловыми плитами, гофрированным картоном (рис. 46).

При упаковке приборов, не имеющих табельных средств (укладочных ящиков), прибор поместить в коробку и.з гофрированного картона, предохранив выступающие части прибора от механических повреждений. Запасное имущество, упакованное в укладочный ящик, поместить сбоку между стенкой тарного яЩ'Нка и коробкой с прибором. Свободное пространство заполнить до уплотнения пмортизирующим материалом. Толщина слоя амортизации "межДу стенками тарного и укладочного ящиков и коробкой не менее 50,мм (рис 47)

р

1’

■' >

L ’ *; л

’ л VI

' .1^

f

. .

Г-‘-

■. f'

•ЗИГ

’^7-

4

> >r

-'S-s

±. ■- ■--’-.-l^-c-^ П

1

• z

I

■^■' "*

г- _

Л

■ч.

с

. 1 •

"ч

«

y.

'■i

/

. '.-f.

)

Э>’<

Lu min

* kv

• и .*-.

- * - ' ‘ Л'

Ur^jiS>MOQ.TU